【代表メールの活用】メールアドレスをメンバーで共有することで業務の効率化!

【目次】

1.代表メールアドレスの活用

2.メールアドレスを共有するメリット

3.メールアドレス共有によるデメリット

4.共有メールの活用方法

①カラーラベルやフォルダの活用

②操作ログの確認

③受信メールをそのまま他の機能にコピー

5.まとめ メールアドレスの共有

1.代表メールアドレスの活用

サービスや商品のお問合せ先として代表メールを設定したり、部門の代表メールでお客様へメルマガを送信するといった利用方法で代表メールは活用されています。

代表メールとしては info@~ や support@~ などを設定しているケースが多いですが、info@~ は多く使われてきたため迷惑メールが来たり、迷惑メールに扱われ受信してもらえないといったことも発生しています。

こうしたことも考慮して代表メールアドレスを作成することも大切です。

2.メールアドレスを共有するメリット

代表メールを共有することで、お客様からのお問合せ先を分かりやすくしたり、部門で共通にお客様からのメールの内容を確認、共有することができます。

また、担当者が不在でも共有メンバが対応することが可能となり、対応漏れや遅れを防止することができます。

3.メールアドレス共有によるデメリット

ただ、代表メールを運用する中で「〇〇さんが対応するだろう」と思い込んで対応漏れが発生したり、既に対応したことが共有されずに重複対応をしてしまうと、お客様にご迷惑をおかけすることになります。

代表メールの活用には、メールの対応状況をメンバー間で共有しておくことが大切です。

4.共有メールの活用方法

このようなトラブルの防止策として、代表メール利用を適正に管理するツールを利用する方法があります。

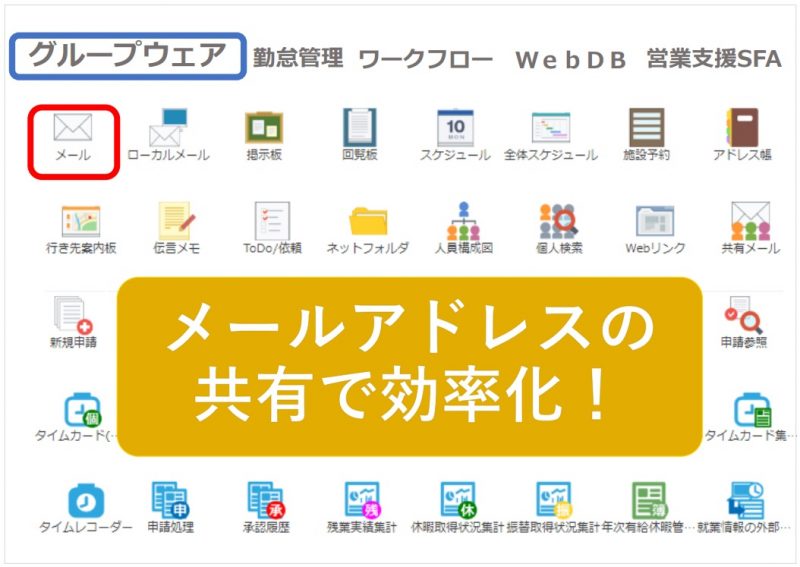

ここでは、活用例としてグループウェア匠tacmiの共有メールで代表メールを効率的に運用する方法をご紹介します。

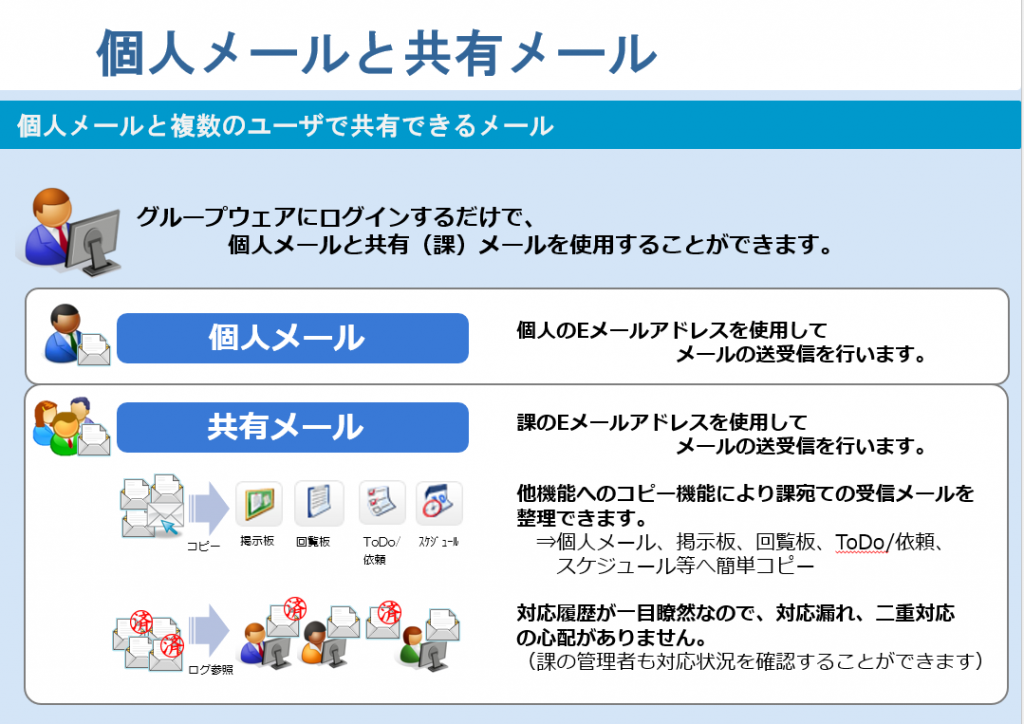

匠tacmiには個人メールと共有メールの機能があり、共有メールを使って代表メールを共有することで次の対応ができます。

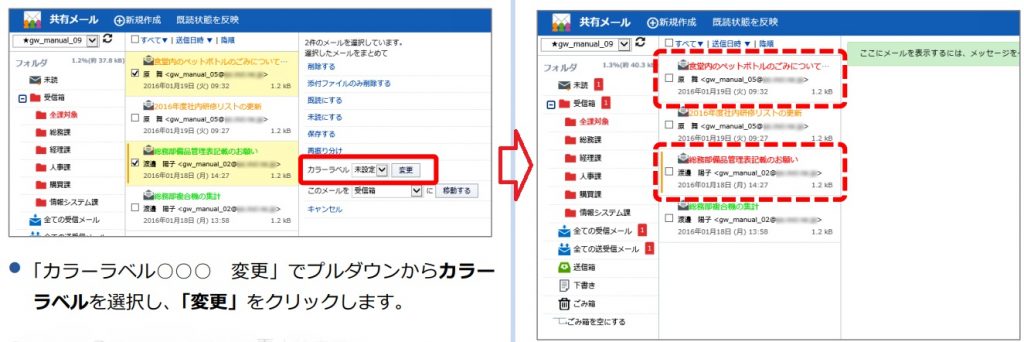

①カラーラベルやフォルダの活用

対応者がカラーラベルやフォルダを使って振り分けし、共有者に分担・作業状況を分かりやすくしておくことができます。

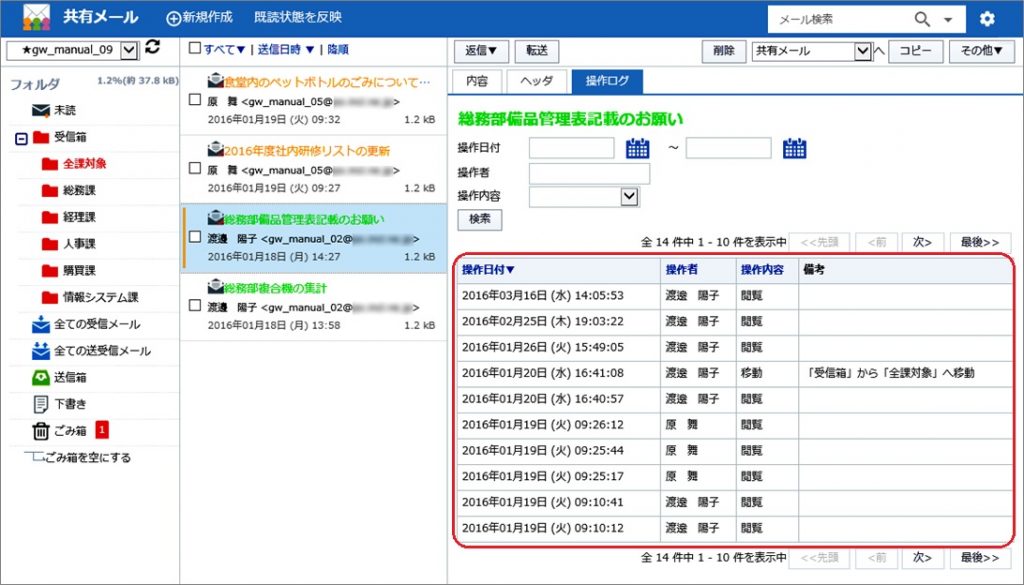

②操作ログの確認

操作ログから誰がどのような操作をしたかを確認できるので、対応漏れや重複対応を防止できます。

③受信メールをそのまま他の機能にコピー

受信メールを匠tacmiのコピー機能で社内へ展開(掲示板、回覧板など)したり、管理文書としてネットフォルダに登録することができます。

添付ファイルも掲示板やネットフォルダへのコピーで一緒に添付できるので、簡単に社内展開や電子文書データとして保存ができます。

(参考)【グループウェア メール】コピー機能でそのまま掲示板/回覧板/スケジュールへ

(参考)【匠tacmiグループウェア】メール・ローカルメール・共有メールのご紹介

5.まとめ メールアドレスの共有

代表メールを活用することで共有メンバーの組織やグループのメール対応が迅速になり、メール対応の属人化を防ぐことができます。

また、メール共有ツールの活用で代表メールの対応状況が共有者間で一目瞭然なため対応漏れや二重対応が防止できます。

こうしたツールを活用して代表メールを最大限に活用することでメール対応業務の迅速化、効率化を実現できます。